Dai bellissimi palazzi e villini vicino a piazza Buenos Aires alla ricerca dei singoli elementi, in un’atmosfera magica si intrecciano, in modo a volte ironico a volte nevrotico, gli stili e i linguaggi artistici; con esempi di modalità neo-gotiche e neo-romaniche, neo-rinascimentali e liberty, i pezzi di una storia moderna non troppo lontana si mescolano insieme con la fantasia. Ci troviamo a Roma, nel quartiere Coppedè. Indice degli argomenti:

Indice degli argomenti:

Si chiama Coppedè ed è un quartiere di Roma; lontano dal traffico e dall’affollamento, scrigno architettonico, di piccole e grandi meraviglie. Dentro angoli ‘deliziosi’, quasi stranianti. Un esempio ne è il bellissimo insieme di palazzi e villini nelle vicinanze di piazza Buenos Aires anche se per i romani è piazza Quadrata.

Trae il nome da Gino Coppedè (1866-1927), l’architetto visionario che dopo aver già dato prova di sé in imprese straordinariamente affascinanti come il Castello Mackenzie di Genova, si trasferisce a Roma nel 1915 per seguire i lavori del gruppo di edifici da lui progettati, posti al confine tra gli allora nuovissimi quartieri Trieste e Nomentano.

Un viaggio nel Coppedè

Percorrere le strade del quartiere Coppedè – piazza Mincio, via Olona, Via Aterno, via Brenta, via Tanaro, via Ombrone, via Dora – significa aggirarsi in uno scenario di fiaba che vede accavallarsi quasi letteralmente eclettiche architetture neo-gotiche, neo-romaniche, neo-rinascimentali, liberty, secessione, neo-assiro-babilonesi, dove infiniti dettagli in ferro battuto, grate, cancelli, lampadari, torciere, si alternano a bassorilievi e sculture in travertino, mosaici ed affreschi, meridiane e segnavento, mattoni e ceramiche policrome; il tutto ribolle in un pentolone di elementi decorativi.

Lo sguardo non trova pace; salta senza sosta da un particolare all’altro, riesce a malapena a cogliere l’insieme di un isolato prima di ricadere nella ricerca dei singoli elementi, come i cavallucci marini nei pendagli del grande lampadario in ferro battuto dell’arcone di via Dora, la meridiana in via Olona, l’elegante falconiere in un affresco di via Aterno, le lumache di pietra che si arricciano ‘sensibili’ sotto i davanzali delle finestre su via Tagliamento, le rane nella fontana neo-manierista di piazza Mincio.

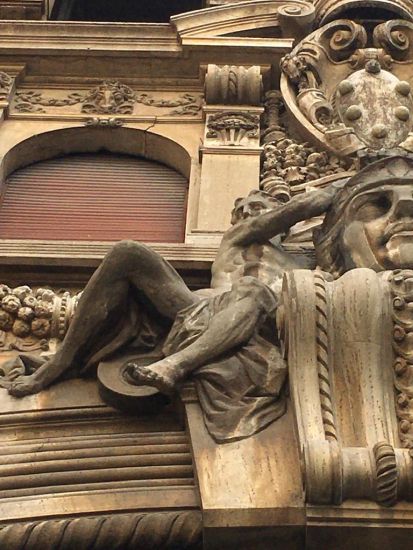

Alcuni palazzi, come i due corpi degli Ambasciatori – uniti dal monumentale arcone d’ingresso da via Dora – costituiscono imponenti masse baroccheggianti con statue di nudi eroici michelangioleschi e deliziosi puttini barocchi.

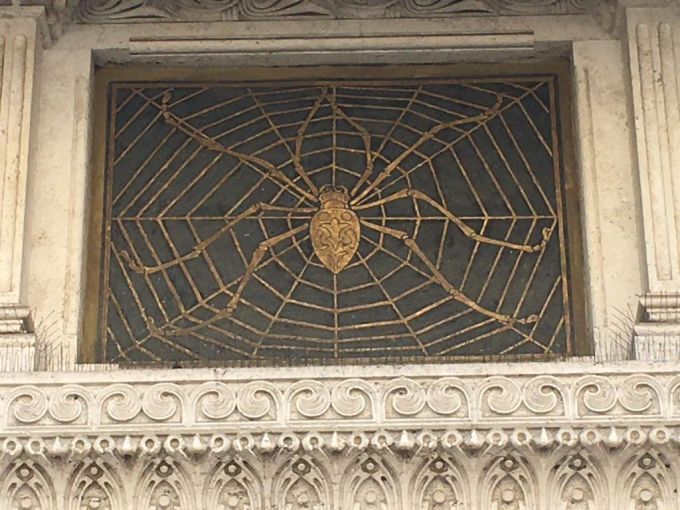

Altri come il palazzo del Ragno – dalla decorazione che caratterizza il portale d’ingresso a piazza Mincio 2 – o l’edificio civico al numero 4 della stessa piazza, sono in uno stile neo-assiro-babilonese monumentale, che è prossimo all’architettura della Stazione Centrale di Milano; e altri ancora, come i Villini delle Fate, presentano una sequenza infinita di logge, torrette, altane che evocano scenari medioevali, e sono impreziosite da affreschi in stile dedicati a Petrarca e ad altre glorie dell’umanesimo.

Piccoli giardini, eleganti alberi e rampicanti ovunque accrescono questa sensazione di convulsa pienezza vivente e strisciante.

Un’atmosfera magica e febbrile, sottilmente inquietante, non a caso protagonista di scene in film. L’architetto Gino Coppedè ebbe modo qui di dispiegare tutto il suo infinito repertorio architettonico, caratterizzato da quella mescolanza, a volte ironica a volte nevrotica, di elementi stilistici e linguaggi artistici che conosciamo come “stile eclettico” e che tanti esempi presenta a Roma.

La storia del quartiere Coppedè

Per comprendere la genesi di questo quartiere (che vero e proprio quartiere non è ma venne così definito già dall’architetto per le dimensioni imponenti del comprensorio e anche per la stretta coerenza architettonica) occorre inserire la storia della città nell’ottica più ampia degli eventi post-risorgimentali. Il 20 settembre 1870 i bersaglieri entrano a Roma, l’anno dopo si trasferirono i Savoia dopo aver letteralmente fatto scassinare il palazzo del Quirinale (Pio IX infatti non volle lasciare le chiavi della sua abitazione).

Quello che trovano è una città magnifica, sì, lussureggiante di antichi giardini e palazzi e fontane e archi e meravigliose rovine romantiche, ma completamente avulsa da un qualsiasi contesto di modernità. Mentre a Parigi, Londra, Berlino in quegli stessi anni ospitano i lavori faraonici per le metropolitane, le fognature, la rete di posta pneumatica, le nascenti reti elettriche, telegrafiche, telefoniche; tutte meraviglie che cominciano ad accelerare all’improvviso il tempo e sbalzano intere città verso il futuro nel nome del progresso e della scienza.

Niente di tutto ciò aveva Roma, la Città Eterna rimaneva immersa in un sogno perenne di grandezza che fu. Non meraviglia che, aperte le porte della città, cittadini e amministratori fossero colti da un’improvvisa ansia di aggiornamento urbanistico: pensiamo alla creazione dal nulla di emblemi della modernità nel cuore storico della città, come la Galleria Colonna (oggi Alberto Sordi) creata a imitazione delle gallerie del Nord Italia e più alla lontana, ai passage parigini che già Baudelaire additava come simbolo dello spirito moderno, o, proprio accanto, all’edifico de La Rinascente (oggi Zara) il primo grande magazzino romano sull’esempio dei parigini La Samaritaine o Printemps.

Arrivano allora i nuovi cittadini, una borghesia giovane, arricchita in fretta, audace, che vuole liberarsi dal peso della Roma antica tutta capitelli e rovine, ma vuole anche essere rassicurata sulle proprie capacità e possibilità, magari sull’onda dell’eterno ‘genio italico’: quella che può rispecchiarsi nelle pagine de Il Piacere di Gabriele D’Annunzio, quando il protagonista dichiara di voler essere ‘non già patrizio romano, ma principe rinascimentale’; non glorie classiche e rimpianto di un mondo ormai defunto, ma sensualità fremente di vita nei fasti dell’arte e dell’estetismo.

Il quartiere Coppedè è questo: una fantasia onirica e sensuale di bellezza e di piacere, audacemente moderna ma forte di radici di gusto consolidato; quell’ultimo ‘sogno di vita, prima della mattanza della Grande Guerra’. Insomma, pezzi di storia moderna che intrecciano la fantasia, sognata o meno, senza tempo.

Consiglia questo approfondimento ai tuoi amici

Commenta questo approfondimento