Per il restauro e l’ampliamento del centro culturale di Bressanone lo studio di architettura altoatesino ha scelto una ristrutturazione attenta e misurata. Il progetto traccia una linea sottile tra l’intervento sugli edifici originari e il nuovo spazio pubblico. Al piano terreno dell’Haupthaus la grande sala delle conferenze diventa il fulcro del complesso

a cura di Pietro Mezzi

Indice degli argomenti:

- Un’opera che ha fatto discutere

- Gli obiettivi progettuali

- Un po’ di storia

- Il progetto di ristrutturazione

- La sfida progettuale

- L’intervento ai vari piani

- Gli spazi dell’ospitalità

- Architettura contemporanea e senza tempo

- MoDusArchitects

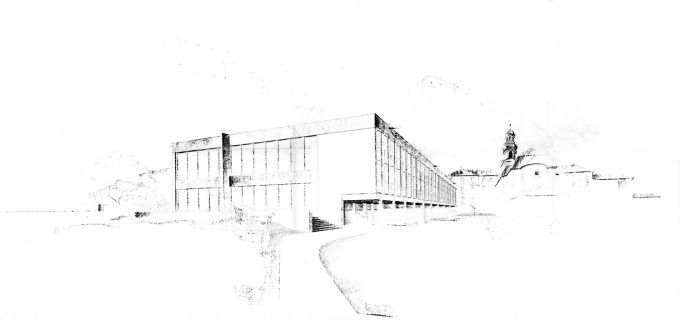

L’Accademia Cusanus, considerata il capolavoro di Othmar Barth (1927-2010), il più innovativo architetto altoatesino della seconda metà del Ventesimo secolo, è oggi uno dei landmark di Bressanone.

Un’opera che ha fatto discutere

Ma non è stato sempre così: all’inaugurazione, nel 1962, l’edificio diede infatti vita a un acceso dibattito. Molti consideravano il progetto in mattoni e cemento a vista come sfacciatamente moderno e fuori luogo, una figura scomoda in relazione all’edificio settecentesco del Seminario Maggiore; altri invece accolsero con entusiasmo l’ampliamento contemporaneo nel tessuto medievale del centro storico.

Per il restauro e l’ampliamento dell’Accademia Cusanus, un centro per l’apprendimento dedicato allo scambio culturale all’incontro tra mondo religioso e laico, i progettisti Sandy Attia e Matteo Scagnol di MoDusArchitects hanno optato per una strategia progettuale attenta e misurata.

Gli obiettivi progettuali

Con l’obiettivo di favorire l’interazione tra l’Accademia e la città, il progetto si confronta con l’insieme eterogeneo di spazi per seminari d’alta formazione e per l’accoglienza degli ospiti, attraverso un ampio spettro di interventi – mimetici e dichiaratamente nuovi – che danno forma a un complesso organico e interconnesso, che apre le sue porte alla comunità.

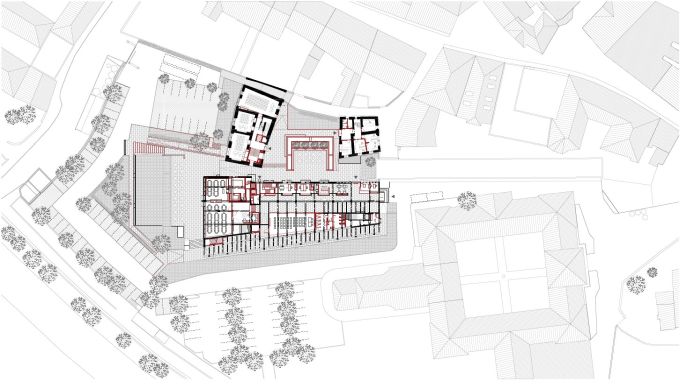

Situata lungo la riva del fiume Isarco, nella zona est della città, l’Accademia Cusanus è composta di tre edifici: Paul Norz Haus, Mühlhaus, e Haupthaus o edificio principale, che sarà il primo edificio moderno inserito sotto la tutela dei Beni architettonici e artistici della Provincia di Bolzano.

Un po’ di storia

L’Accademia deve il suo nome al cardinale e teologo Nikolaus Cusanus, personaggio di rilievo dell’Umanesimo rinascimentale del XV secolo che, per motivi religiosi e politici, giunse a Roma, dove entrò in contatto con Leon Battista Alberti.

L’affinità di pensiero sulla concinnitas (congruità delle varie parti di un edificio) di Cusanus e Alberti, offre lo scenario ideale per l’elaborazione architettonica delle relazioni tra singole parti e totalità, in nome di unità e armonia, messe in atto da Barth.

Una ristrutturazione unitaria

Gli architetti di MoDusArchitects sono stati chiamati a realizzare una ristrutturazione che lasciasse inalterati i tre edifici esistenti senza vistose aggiunte e a creare un nuovo spazio pubblico che andasse a riconnettere nella sua interezza il complesso accademico.

Il progetto traccia una linea sottile tra ciò che sembra essere parte integrante degli edifici originari (invisibile) e ciò che si palesa come elemento di novità (visibile).

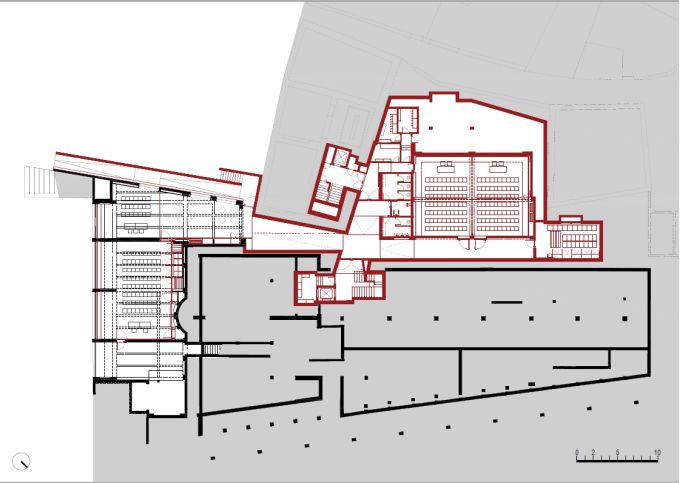

I due interventi progettuali più significativi ed espliciti si trovano al piano terreno dell’Haupthaus, dove un asse di nuova formazione apre l’edificio, e al livello inferiore, dove una grande sala conferenze diventa il nuovo fulcro del complesso.

Geometricamente, l’Haupthaus presenta una pianta composta da tre quadrati che si aprono verso sud a formare un’impronta trapezoidale indelebile; l’interazione risultante tra l’orditura ortogonale e una leggera rotazione governa l’intero progetto sia in pianta, che in elevazione e in dettaglio.

Dal passo di 2 metri e 90 centimetri, che denota struttura e superficie, apertura e chiusura, fino al disegno della partizione delle lastre a pavimento, che a loro volta segnano il passo delle file delle sedie, l’edificio è una toccante lezione di multa paucis (dal latino, dire molto con poche parole).

Infatti, l’attenta costruzione grammaticale del progetto raccorda l’ordine astratto dettato dalle dimensioni reali del telaio strutturale in calcestruzzo, dai muri e le pavimentazioni in mattoni a vista e dalle lastre di travertino, in un insieme unitario.

La sfida progettuale

Intervenire in un progetto così completo e finito si è rivelata una sfida per i progettisti.

«Questo edificio è stata una fonte inesauribile di insegnamenti, una miniera di soluzioni architettoniche, di dettagli raffinati e pattern geometrici misurati; una musa nella sapiente orchestrazione della luce naturale e nell’uso limitato di materiali – afferma Matteo Scagnol, co-fondatore con Sandy Attia di MoDusArchitects -. Una guida alla sintesi, alla semplicità e al decoro: esempio di pura bellezza o meglio di concinnitas».

Lo spazio a doppia altezza con volte in cemento a vista situato al primo piano della Haupthaus è il cuore architettonico del complesso e, non a caso, è il termine di paragone per l’approccio e il carattere generale della ristrutturazione.

Sebbene la costruzione laconica ed essenziale dell’Haupthaus abbia dettato un chiaro ethos progettuale, MoDusArchitects ha rinvenuto molte preziose informazioni sulla flessibilità dell’edificio originale di Barth, attraverso una ricerca d’archivio che ha portato alla luce la copiosa documentazione del progetto, che include le numerose variazioni e aggiunte previste.

L’intervento ai vari piani

Al piano terra, il nuovo asse nord-sud sostituisce il corridoio senza uscita e collega l’ingresso principale con il refettorio, creando un passaggio articolato, punteggiato dalla caffetteria e dall’area d’ingresso di recente introduzione, con alcove che ospitano sedute informali e viste affacciate sull’unica sala per seminari di questo livello.

Il generoso corridoio incarna l’ambizione del progetto di dare vita a un ambiente più accogliente, senza trascurare la logica costruttiva dell’edificio.

Al livello seminterrato, l’area dell’ex circolo privato viene trasformata in una serie di sale per seminari, che a loro volta diventano contigue grazie all’aggiunta della grande sala conferenze. Illuminata dall’alto da un lucernario a forma di U, la nuova sala conferenze circoscrive l’impronta del cortile fuori terra, convertendo quello che un tempo era uno spazio residuo, mal definito, in un luogo pubblico di scambio sociale.

Inserito nella logica strutturale dell’Haupthaus, un nuovo nucleo di circolazione verticale rappresenta il collegamento funzionale tra il progetto di Barth, gli edifici storici ancillari e il livello interrato introdotto da MoDusArchitects.

Gli spazi dell’ospitalità

Le camere da letto, che possono ospitare fino a 96 persone, si trovano distribuite nei piani superiori dei tre edifici. Le 55 camere di diverse dimensioni e capacità sono caratterizzate dal colore blu nella Paul Norz Haus e dal verde pistacchio nella Mühlhaus. Nelle camere dell’Haupthaus, invece, gli arredi sono stati riportati al disegno originale di Othmar Barth con piccole variazioni.

Nell’edificio principale, i corridoi balconati che danno accesso alle stanze si affacciano sul salone centrale e confinano a nord con la Cappella e a sud con un’altra grande sala congressi posizionata su due livelli, che si apre verso il salone tramite una parete divisoria mobile al centro.

Architettura contemporanea e senza tempo

Le poltrone Finn Juhl originali che Barth aveva utilizzato nei vari spazi comuni di tutto l’edificio, sono state restaurate e reintrodotte nelle nicchie dell’edificio.

L’intensità spirituale della luce, che filtra dai lucernari a volta, si ritrova anche nella Cappella, spazio solenne modificato solo dal solido in pietra dell’Ambone dell’artista Lois Anvidalferei, posto di fronte all’altare esistente.

Con l’allestimento accorto e misurato di una tavolozza di soluzioni materiche, tettoniche e tecniche, i numerosi interventi realizzati da MoDusArchitects oscillano tra vocabolari mimetici, reciproci e volutamente contrastanti.

Il risultato è una narrativa in bilico tra vecchio e nuovo, che dissolve il confine tra i due, offrendo all’Accademia Cusanus una nuova architettura, contemporanea e insieme senza tempo.

MoDusArchitects

Fondato nel 2000 da Sandy Attia (Il Cairo, 1974) e Matteo Scagnol (Trieste, 1968), lo studio opera in diversi campi di attività. Numerose le opere realizzate: il rifugio Ponte di Ghiaccio, il Centro di riabilitazione psichiatrica e il Polo scolastico nel quartiere Firmian a Bolzano, la tangenziale Bressanone-Varna, la Casa-Atelier Kostner, la nuova sede della Damiani Holz&Ko e dell’Associazione turistica a Bressanone. Lo studio si è anche aggiudicato importanti premi nel campo dell’architettura. All’attività professionale Matteo Scagnol e Sandy Attia affiancano la didattica e la ricerca all’interno del loro Design Studio della Princeton University’s School of Architecture.

Consiglia questo progetto ai tuoi amici

Commenta questo progetto